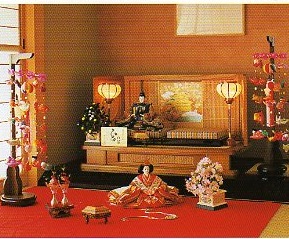

おひな様はお守り

雛人形は、女の子の健やかな成長のため、その子の厄払いを行ってくれます。

言い換えればその子のお守りなのです。

ですから、お母様の雛人形を譲ったりするのは避けた方がよさそうですね。

神社のお守りがそうであるように、雛人形もお一人に一飾りぜひ、お飾りください。

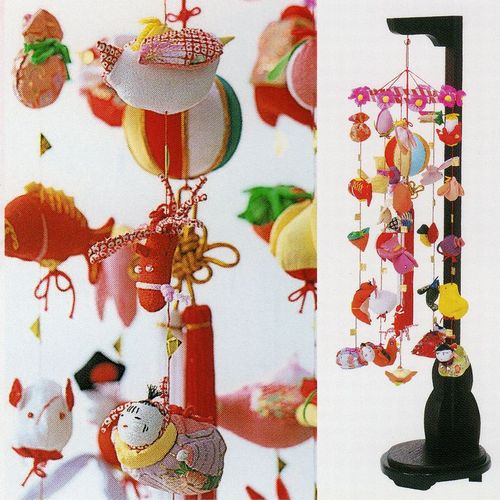

市松(いちま)人形は、やまと人形とも呼ばれ、人形に子どもの産着を着せて、お雛様に添えて飾られた人形のことです。

市松(いちま)人形は、やまと人形とも呼ばれ、人形に子どもの産着を着せて、お雛様に添えて飾られた人形のことです。江戸時代の役者、佐野川市松の似顔の人形が、関西で流行したため、この名称がつけられたものです。

また、この人形を持って嫁ぐと、子宝に恵まれ、幸せに暮らせると伝えられています。

お迎え人形

お雛様が、お母様の実家から贈られるのに対し、市松人形は、お雛様を迎えるための「お出迎え人形」として、お父様の実家から贈るのが風習となっています。地域によって多少の違いはあるようですが、全国的に一番定着している風習なのです。

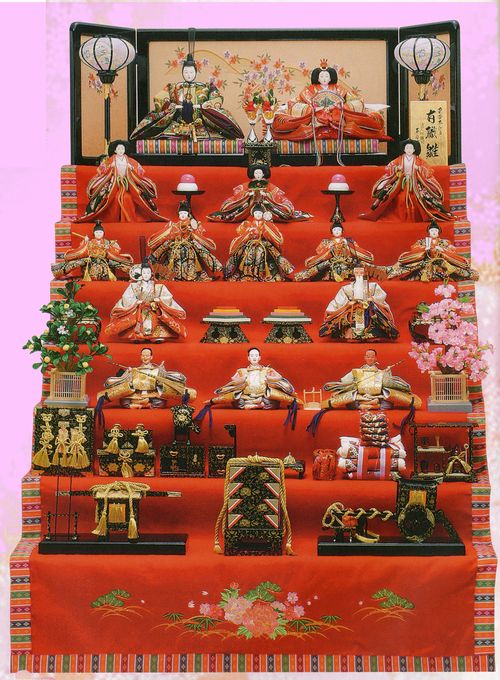

・親王

内裏雛とも呼ばれ、江戸初期頃から今のものに近い形になり、男雛は、衣冠束帯(平安時代朝廷が公事に着る正服)女雛は、十二単衣で当時の皇族の姿をしています。

・三人官女

内裏様の一番近くにお仕えする宮中の官女。小袖、長袴に打掛を着た姿です。長柄の銚子(口閉・立ち姿)、三宝(座り姿)、銚子(口開、立ち姿)を持っています。

・五人囃子

江戸時代の京都祇園の祭り囃子を模して創られたこの五人は、能の囃子方の位置を再現しています。衣裳は、裃姿または素襖と呼ばれる着物をつけ、太鼓・大鼓・小鼓・笛・謡(扇)を持っています。

・随臣

平安時代、貴族が外出した時の護衛を務めたお役人。衣裳は闕腋と呼ばれる武官用の上衣を着けています。向かって左に若武官(右大臣)右に老武者(左大臣)を並べます。

・仕丁(衛士)

京都は仕丁と呼ばれ、熊手(笑い上戸)・塵取り(泣き上戸)・箒(怒り上戸)を持っています。それに対し関東風のものは、衛士と呼ばれ、台笠・沓台・立傘を持っています。

お雛様はいつから飾るの?

二月四日の立春から、遅くともひな祭りの一週間前までには飾りたいものです。

お雛様はいつ片付けるの?

一般的には三月四日(地域によっては四月四日)にしまうとされていますが、天気がよく、空気が乾いている日を選びましょう。天気の悪い日は、空気が湿気を含んでおりカビの原因になります。

お雛様のしまい方は?

■お人形に取り付けた小道具をはずし、お顔に触れないように注意しながら、毛バタキなどでホコリを払い、お顔は柔らかな布や紙で優しく包みます。

■防虫剤は人形専用のものを使い、お人形や道具に直接触れないように入れましょう。

■湿気が多い場所や、直射日光が当たる場所、ホコリが多い場所には収納しないようにしましょう。